発売元:リバーヒルソフト、アルティ

初出:1986年

長くシリーズが続いた――それはあらゆるエンターテインメントにおいて、名作・良作と判定するのに有力な条件のひとつになるだろう。

有名漫画やアニメが原作であれば、その知名度を活用して長期展開されるケースは少なくない。しかしオリジナルのアドベンチャーゲームで5作以上、10年以上継続したシリーズとなると、数はかなり絞られる。『J.B.ハロルドの事件簿』シリーズ*1はその条件に当てはまる作品のひとつであり、今もなおいぶし銀のごとく存在感を示している。

アメリカのリバティタウンに所属する刑事、J.B.ハロルドを主人公とするハードボイルドサスペンス。第1作の『殺人倶楽部(マーダークラブ)』は1986年に発売され、以降『マンハッタン・レクイエム』(1987年)、『キス・オブ・マーダー』(1987年)、『D.C.コネクション』(1989年)、『ブルー・シカゴ・ブルース』(1994年)と続いた。

その後、発売元のリバーヒルソフトが解散するとアルティに版権が移った。長い空白期間があったが2006年、フィーチャーフォン(ガラケー)向けに久しぶりの新作『シアトル・パープル・ヘイズ』がリリースされる。それから『サンフランシスコ・ブラック・ベル』(2006年)、『孤立する死者 -BOSTON SOLITARY CORPSE-』(2007年)と立て続けにリリースされ、往年のファンの期待に応えていた。

途中の空白期間を差し引いてもちょうど10年展開されたことになる。以降の新作は途絶えたものの、スマートフォンやニンテンドーDS、Nintendo Switchへのリメイク移植が盛んに行われた。ビデオゲームの文化資産的価値が注目される昨今、1980年代のアドベンチャーゲームを現行機でプレイしやすくした企業努力はもっと称賛されてしかるべきだろう。

そんなシリーズの第1作『殺人倶楽部』は、どのように受け入れられたか。

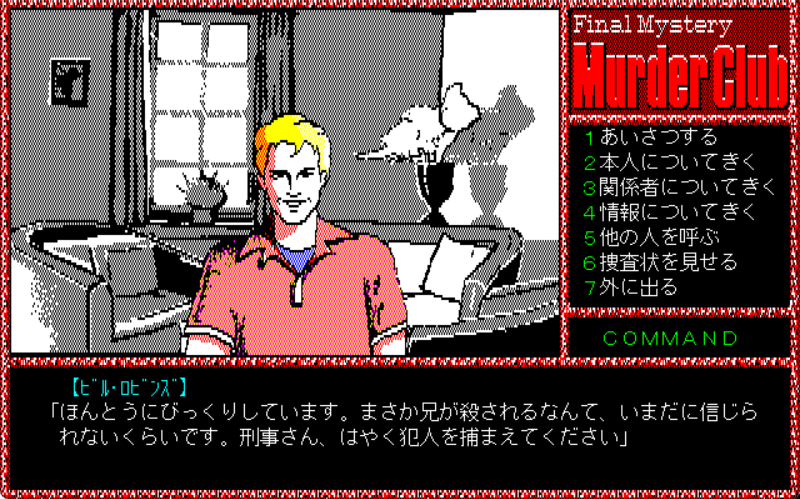

特徴は徹底して地道な捜査と、落ち着いた文体だ。『ポートピア連続殺人事件』や『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』のように時にお茶目な相棒キャラクターは存在せず、ひたすら単独で行動する。

そしてJ.B.ハロルドは寡黙な男だ。まったくおしゃべりせず、目的を果たすために関係者たちに何度でも聞き込みし、捜査範囲を広げ、証拠が集まれば淡々と必要な手続きを取っていく。「捜査は足で」を忠実にシミュレーションしているのだ。アドベンチャーゲームの客層も様々だが、硬派な作風を好むプレイヤーの支持を集めるに十分だっただろう。

1986年はアドベンチャーゲームがコマンド入力型から選択型へと本格的に移行していった時期だ。単語探しをすることなくドラマを追える作品に多くのクリエイターが関心を示し、プレイヤーもそれを望むようになった。

しかしだからといって簡単に解かれるわけにはいかない、と考えるのもまたクリエイターである。登場人物は30名以上用意され、コマンド数は膨大なものとなり、フラグ管理は緻密を極める。容疑者を取調室まで引っ張ってくることには成功しても、必要な情報を得ていなければ口を割ってはくれない。シナリオを手がけた鈴木理香氏は当時雑誌の記事でこう語っている。

謎解きに労力を集中できるように、コマンド選択方式も採用しました。ただ、ぜひとも解いてもらいたくて、コマンド選択にしたといっても、コマンドの種類は、入力方式で使用すると思われる以上の数を用意しましたし、シナリオも練りに練ったものですから、「そう簡単にはラストシーンをお見せしませんよ」ってとこですね。

――『ログイン』1987年1月号 P250

実のところ私は長らくこのタイトルに関心があったものの、難しそうだと尻込みしていた。事実、攻略サイトに頼ってもなお迷ってしまうほどの難解さで、根気が求められた。

しかしかつての未解決事件の謎も交えた、複雑な人間関係がもたらすストーリーは重厚かつ濃密なものだった。やがて殺人倶楽部というタイトルの意味が明かされ、真犯人が自白し――捜査を終えてついに現れたJ.B.のダンディな姿に、心から満足させられた。

前述の通り、このシリーズは昔のアドベンチャーゲームとしては比較的プレイが容易だ。原作をそのまま触れたい人には、『D.C.コネクション』まで復刻されているプロジェクトEGG版がいいだろう。加えてNintendo Switch向けに『殺人倶楽部』のPC-8801版がリリースされるというニュースも舞い込んだ。原作とリメイク版、好みで選んでみてはいかがだろうか。

EGGコンソール 殺人倶楽部 PC-8801 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)

【参考文献】

『ログイン』1987年1月号(アスキー)